豫劇名家姚淑芳、宋桂玲的祥符調(diào)看家戲《抬

豫劇傳統(tǒng)骨子老戲《香囊記》又叫《抬花轎》,演繹的是兩對情人的愛情故事。盡管情節(jié)曲折多變,充滿了恩怨情仇,但最終還是兩全其美,結(jié)成鸞儔的喜劇結(jié)局,渲染的還是“有情人終成眷屬”這一永恒的主題。總體上講,這出戲輕快喜慶,送給觀眾的是喜悅與笑聲,所以數(shù)十年來一直久演不衰。

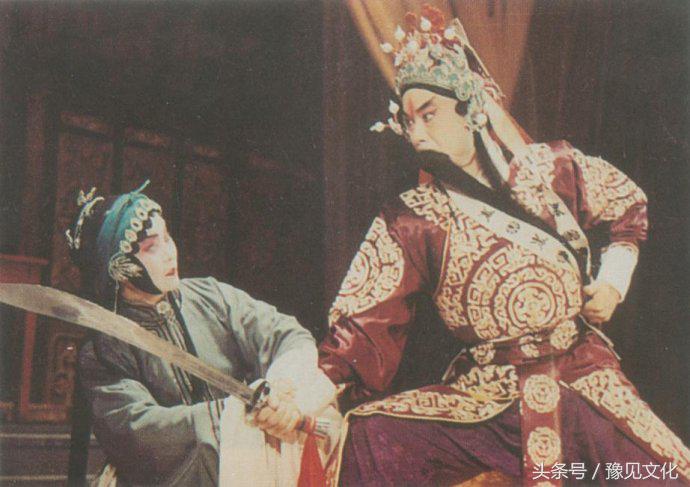

戲迷們知道的是,上世紀60年代初,宋桂玲、謝順明合作的這出戲轟動了中原大地,在鄭州演出場場爆滿,好評如潮。接著吳碧波也演這出戲,“文革”后王清芬、虎美玲也相繼排演了這出戲,于是在全省出現(xiàn)多個版本的《抬花轎》。直到90年代,汪荃珍、王紅麗等青年新秀也排演了此劇,當(dāng)年有報道,汪荃珍還帶著這出戲到各地演出,甚至到了香港也很受歡迎。但多數(shù)戲迷,特別是年青戲迷,未必知道《抬花轎》是祥符調(diào)名家姚淑芳最先唱紅的。

宋桂玲

姚淑芳是比陳素真、司鳳英稍晚幾年的祥符調(diào)名家,早年曾和常香玉、王秀蘭在寶雞、西安同臺演出,后來回到河南就一直坐陣開封,是當(dāng)年開封戲迷所熟悉的一位名旦。解放后不久,她和她的丈夫、唱生行的著名演員常年來,帶著他們的戲班子去了河北邢臺,并被接收,正式更名為邯鄲市豫劇團。他們離開河南后,我只記得1956年還回開封唱了幾天戲,從此再沒有到河南演出,遠遠離開了河南戲迷的視線,漸漸被河南戲迷所淡忘。

姚淑芳遠走他鄉(xiāng)后,我一直關(guān)注著她的去向。1960年前后,我在閱覽室翻閱報紙時,突然看到北京日報上刊登了一篇她在北京演出《抬花轎》的信息,接著留心當(dāng)年的幾期戲劇雜志,果真看到了姚淑芳在北京演出盛況空前,才知道《抬花轎》是由豫劇老戲《香囊計》改編而成,原來周鳳蓮出嫁那場戲只是過場戲,是姚淑芳加進去大段的唱腔,加進去四個抬轎夫,才使得這出戲如此喜慶,如此火暴。也因為有了“抬轎”這場戲,姚淑芳才把《香囊計》改為更通俗的《抬花轎》。前兩年,看央視戲曲頻道播出《春草鬧堂》(由耿巧云主演)前,60年代在這出戲中扮演春草的荀派名家李長瑜在回憶中說,她在戲中坐轎一場中的表演,就是從姚淑芳的《抬花轎》中學(xué)來的。

宋桂玲

姚淑芳的《抬花轎》我沒有看過,我只在開封看過她早年的兩出戲。看她主演的第一出戲還是在建國前的《女貞花》,記憶深刻的是她扮演的邱麗玉在患上麻風(fēng)病后,臉上貼有幾片很小的紅紙片,用以顯示病態(tài)。當(dāng)她喝了毒蛇落入酒缸內(nèi)的藥酒后,神奇般地治好了她的麻風(fēng)病,他把臉一扭,紅紙片不見了,現(xiàn)場來了個“變臉”,露出了芳容,沒聽說別的演員這樣演,這可能是她的獨創(chuàng)。看她的第二出戲是1956年回開封演出的一出小戲《相女婿》,這出戲情節(jié)簡單,講的是一位妙齡村姑偷相她的意中人的故事。姚淑芳在戲中自然扮演的是那位村姑,她出場時劃著雙漿,隨著“枝頭上的喜鵲叫喳喳”的起腔,邊唱邊舞,似乎讓觀眾看到了天真活潑的村姑,操著一葉扁舟蕩漾在碧波之上。她唱做俱佳,把村姑即將見到心上人的喜悅心情,表現(xiàn)的淋漓盡致。姚淑芳一個人把這場戲演的滿臺生輝,引起笑聲不斷,掌聲迭起,可見她的唱做功力之深厚。她在這出小戲中的精湛表演,和在她的拿手好戲《抬花轎》“坐轎”一場,可謂有異曲同工之妙。善于體味生活中諸如坐轎、劃船之類的動作,從中提取出美妙的程式動作,用于舞臺上做夸張的表演,應(yīng)該是姚淑芳舞臺藝術(shù)的一大特點。

宋桂玲是晚一代的祥符調(diào)名家,她也是地道的開封人,出身貧苦,解放后才出名。最初她在和平戲院登臺演出,曾和李志貞、關(guān)靈鳳等名角并列為主演,這期間我看過她主演的《綠衣女俠》(即《滌恥血》)、《穆桂英下山》等戲。之后她到開封地區(qū)豫劇二團搭班,我又看了她的《蝴蝶杯》等戲,有一段時間她去安陽地區(qū)豫劇團唱過幾年戲,后來她什么時候又調(diào)到省豫劇團我就說不清楚了。

宋桂玲

宋桂玲是從小跟著戲班子,邊學(xué)邊演成名的。她師承馬雙枝等多位戲劇名家,武把子是早年開封著名武生演員金絲猴(藝名)教授的。他文武不擋,主攻花旦和刀馬旦。她嗓音甜潤柔美,很適合扮演年輕貌美的閨閣女郎,及身懷絕技的武林女杰。而且常演一些歡快喜悅的戲,因為哭哭啼啼的戲不是她的強項。她也常演一些武戲,當(dāng)年在和平戲院演轟動一時的《無敵樓》,她就出演一位俠女。60年代她的《抬花轎》使她名震中原,一曲“府門外三聲炮花轎啟動”為萬人傳唱。

宋桂玲過早的撒手人寰。她留下的錄像恐怕只有《抬花轎》了,錄音也只有《穆桂英下山》、《蝴蝶杯》、《姐妹告狀》幾出戲的部分片段。但依然能感受到她的藝術(shù)魅力,還有她的美麗,依然留在我的心間。她雖不是通管鼻,側(cè)面看不夠完美,但扮上戲依然十分漂亮。當(dāng)年開封寺后街路南的照相館里,曾擺放著宋桂玲的兩幅大型劇照:一幅是俯拍的《滌恥血》中的李芳,劈單叉,一身俠女裝扮,英姿颯爽;另一幅是一位小花旦,手執(zhí)打開的折扇,嫵媚嬌艷。雖當(dāng)年還沒有彩照,但兩幅黑白照片,經(jīng)過美術(shù)師涂上五色斑斕的油彩,還是美麗無比,讓過往行人駐足觀看,留連忘返。

宋桂玲

兩位藝術(shù)家同是開封姑娘,又同唱一出《抬花轎》而著稱。由于姚淑芳沒有留下這出戲的錄像,所以無法判定宋桂玲的《抬花轎》是不是向姚淑芳學(xué)的,也無法比較唱腔、表演有什么不同。但這并不影響我們得出這樣的結(jié)結(jié)論:姚淑芳和宋桂玲這兩位祥符調(diào)名家,都為《香囊計》這出傳統(tǒng)老戲付出過巨大的心血,才使周鳳蓮率直潑辣、樂為助人的性格特點更加鮮明,才使《抬花轎》更劇觀賞性和思想性,50年來一直為廣大戲迷所津津樂道。

融合了幾代豫劇人的聰明和才智的《抬花轎》,其文化藝術(shù)品味仍有極大的提升空間。希望當(dāng)代編劇、導(dǎo)演和演員共同研究這出戲,賦予它更多的時尚元素,使這出戲更好聽,更好看,更能體現(xiàn)當(dāng)代人的審美觀念。

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。