從劉柱先生的琴藝而談到晉劇音樂發(fā)展變遷

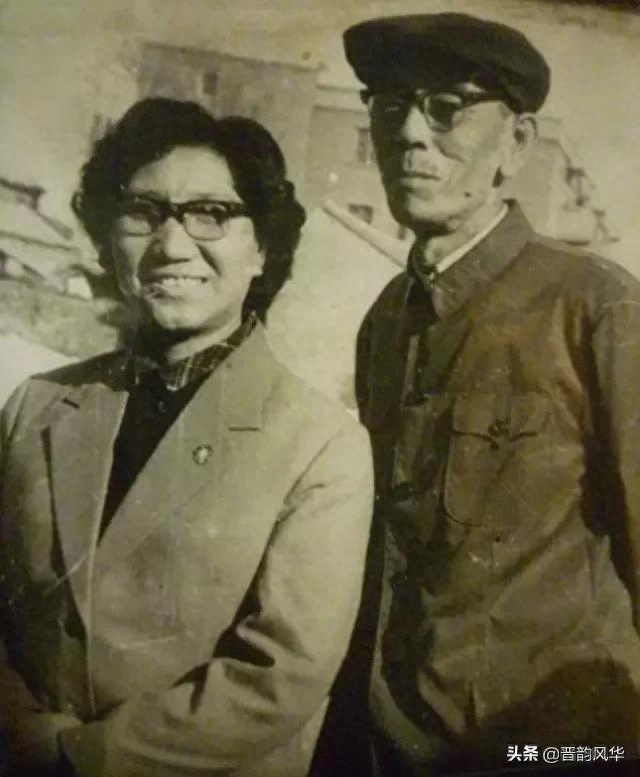

劉柱先生琴藝與晉劇音樂 寒聲

劉柱先生出生于帝國主義列強(qiáng)侵略中國的舊時代,破產(chǎn)民族工商業(yè)書香門第家庭,天災(zāi)人禍?zhǔn)顾呱狭艘詴x劇票友學(xué)藝糊口的窮困生活,又由于對晉劇音樂的無限熱愛,終于下海從業(yè),走上了畢生為晉劇音樂事業(yè)獻(xiàn)身的道路。他在晉劇文武場演奏方面投入了大量創(chuàng)造性的藝術(shù)勞動,尤其對于晉胡演奏技巧和伴奏、領(lǐng)奏藝術(shù)創(chuàng)新,有許多超前性的卓越成就。

晉劇聲腔所以能從“山陜梆子”聲腔中衍化而來,成為一個獨立的聲腔劇種,是晉劇界同仁適應(yīng)晉劇流布地區(qū)觀眾方言語音字調(diào)和當(dāng)?shù)孛耖g音樂色彩改革創(chuàng)新的結(jié)果,是適應(yīng)這一地區(qū)民情風(fēng)俗與觀眾審美欣賞習(xí)慣的結(jié)果。在以往封建小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與自然環(huán)境山川阻隔所形成的民間語音區(qū)多種分割的條件下,區(qū)域性民間藝術(shù)和方言語音對地方戲音樂起著決定性的取舍和同化作用。已經(jīng)成形的山陜梆子,在聲腔上又有它自己的獨立性格。所以,由山陜梆子衍化為山西中路梆子這一重大變革,來得并不容易。它是在既遵循山陜梆子的藝術(shù)成就,又敢于按照晉劇流布區(qū)新的審美要求,突破了山陜梆子的藝術(shù)規(guī)范,大膽改革創(chuàng)新的漫長衍變過程。是在改革創(chuàng)新與維持原樣的對立統(tǒng)一活動中,全體晉劇同仁奮斗創(chuàng)造的偉大藝術(shù)成就。這種獨立聲腔的藝術(shù)創(chuàng)造力,除了近百年來許多天才演職員的藝術(shù)勞動外,晉劇票友在聲腔改革和音樂豐富創(chuàng)造中,具有不可磨滅的功績。許多著名的文武場演奏家,大都是票友出身山西晉劇曲牌聯(lián)奏,他們往往有一定的文化素養(yǎng),其中一大批人從票友下海,為提高晉劇音樂水平和創(chuàng)造優(yōu)美的晉劇音樂旋律服務(wù),做出了歷史性的貢獻(xiàn),劉柱先生就是其中卓有成效的一員。

當(dāng)初山陜梆子的聲腔色彩,是山、陜、豫金三角地區(qū)的語言音韻字調(diào)特色,它完全屬于“中州韻”范圍。山西韓信嶺以北的方言語音,由于歷史上民族戰(zhàn)爭與民族融合,以及佛教北傳等因素,雖然仍屬于北曲語音,卻已大大偏離了《中原音韻》范圍。它的“母音”更接近于普通話基音,其四聲字調(diào),卻又賦予其自身的特點,這就是它所以能從山陜梆子中衍化出一個獨立聲腔-出“晉劇”的一個核心問題因為音韻和方言語音字調(diào)并不是一回事,單從方言語音字調(diào)上說,它所指的是方音聲調(diào)特點,普通話分陰平、陽平、上、去四聲,某些方言則不限于四聲,即使在北方話里,也多有“入聲”,或“輕聲”,而楚劇方音字調(diào)則以鄂東北黃陂、孝感方言為基礎(chǔ),方音劃分為陰平、陽平、上聲、陰去、陽去、入聲等六個聲調(diào),八條線才能劃得出來,各個地方戲的語音聲調(diào)特點,其差別主要就在這里,它是方言順口溜的用韻,當(dāng)?shù)孛窀枭室约叭罕娦缘膶徝懒?xí)慣等總和,我曾于1982年總結(jié)為“音色片"關(guān)系。這種音色片范圍不受當(dāng)今行政區(qū)劃限制。它卻反過來成為劇種演變的決定性因素。因此。山陜梆子衍變?yōu)樯轿髦新钒鹱?其重點必然是由韓信嶺以北“音樂片”所左右。

晚清至民國初年,戲曲地方化衍變是一種全國性的普遍現(xiàn)象。變與不變,或怎樣變,主要決定于觀眾的喜惡。因為當(dāng)時的戲曲無大鍋飯可吃,完全屬于市場經(jīng)濟(jì),為了飯碗,就得適應(yīng)觀眾的審美要求。尤其晚清以后,民間的自樂班如雨后春筍般地孳生,自樂班的票友們首先用得是這里的民間胡胡(比現(xiàn)在晉胡殼子稍大)和一套晉中的馬鑼、饒鈸等民間社火銅器,原來的絲弦主奏樂器“奚琴”逐漸降到了高音伴奏地位而改名“二弦”,“琥珀”也改名“四弦”。中路人聽不慣同州、蒲州的高亢激越腔調(diào),高層次的票友們與專業(yè)藝人結(jié)合,在山陜梆子基礎(chǔ)上,對于聲腔旋律,潤腔色彩向著晉中以北的民歌接近柔媚明朗的審美韻味演變。特別對于大量晉中傳統(tǒng)曲牌的吸收,“腔兒”的豐富發(fā)臻,并沖破原山陜梆子“甜皮”“苦皮"的簡單規(guī)范,創(chuàng)造了一批“苦相思”伴奏曲,最后突破了“蒲白”的羈絆,按照晉中語音改造念白,而“晉白”的最后形成,都要感謝丁果仙、牛桂英兩位大師,按他們的說法,就叫做“普通話咬字,山西梆的韻韻”,這是一個最通俗的規(guī)范,實際就是用漢語拼音的母音和晉中以北的方言字調(diào),而且和部分適合于這個規(guī)范的原“山陜聲調(diào)”相結(jié)合的成就。至此,即“晉劇”的全部形或。

山陜梆子衍變?yōu)椤皶x劇”,有一個漸變和突變過程,晚清光緒年間以前,山陜梆子大都是蒲籍演員山西晉劇曲牌聯(lián)奏,變化不大,只有到了清光緒年間(1875--1908)晉中富商辦科班,打破了蒲州娃娃的專行,并且在文武場演奏員方面大量啟用商業(yè)票友和鼓行下海,這個演變才急劇起來。三兒生孟珍卿,蓋天紅王步云,說書紅高文翰,大珠珠旦胡林旺,獅子里喬國瑞、毛毛旦王云山等這一批著名演員的產(chǎn)生,是晉劇脫開山陜梆子的歷史關(guān)鍵,那時雖然已成為“中路調(diào)”即山陜梆子中的一個流派,中路和蒲州演員還可以同臺演出山西晉劇曲牌聯(lián)奏,但已是山陜梆子的晚期,到丁果仙、筱桂桃這一代人之后,則標(biāo)志著晉劇的突變期以至獨立聲腔的完成。其界限就是晉劇演員與秦腔、蒲劇演員無法在一本戲中同臺演出。因為晉劇在從山陜梆子衍化過程中。東路秦腔(即同州梆子)與蒲劇,也在山陜梆子中進(jìn)行行化,脫離老山陜梆子而獨立發(fā)展。只是同州梆子發(fā)展過于緩慢。

把劉柱先生的琴藝和他同時代的許多藝術(shù)精湛的文武場演奏音樂大師(如萬金子到申天福、馮萬福、庚戌子、程汝椿、白晉山師傅們),放在這一晉劇嬗變的歷史大背景下衡量,他們都為晉劇聲腔的高層次完成階段立下了汗馬功勞。劉柱先生的琴藝,則代表了晉劇音樂突變到完成期,在晉胡領(lǐng)奏、伴奏與聲腔改革創(chuàng)新、文武場演奏技巧提高等方面的特殊貢獻(xiàn)。他不愧為晉胡演奏的藝術(shù)大師。

探討劉柱先生的藝術(shù)成就,總結(jié)他半個世紀(jì)豐富的實踐經(jīng)驗,正是弘揚祖國民族民間優(yōu)秀文化,創(chuàng)造性地發(fā)展社會主義精神文明的重大課題。改革開放中的中國戲曲,在市場經(jīng)濟(jì)沖擊下,必須進(jìn)一步貼近社會生活,了解自己的觀眾。九十年代的戲曲觀眾審美心態(tài),亦已起了很大變化,單從戲曲音樂角度來說,過份固守北方梆子戲的所謂高亢激越已不行了,必須使它的旋律更優(yōu)美,更動情,更富于時代感,這就需要進(jìn)一步改革。歷史經(jīng)驗也告訴我們:改革,推陳出新,必須有一個清醒的科學(xué)頭腦。才能減少局限性和盲目性。這就需要在發(fā)展藝術(shù)創(chuàng)作的同時,進(jìn)行藝術(shù)理論探討。藝術(shù)創(chuàng)作離不開藝術(shù)理論引導(dǎo),藝術(shù)理論又離不開藝術(shù)創(chuàng)造的實踐經(jīng)驗豐富發(fā)展。兩者是一種相輔相成的孿生姐妹的關(guān)系。劉柱先生的琴藝學(xué)術(shù)研究,也正是企望在他的實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上,提高到一個“晉劇音樂學(xué)”的藝術(shù)理論高度,在改革開放的新時代面前為同行們提供一些可以借鑒的好經(jīng)驗。

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標(biāo)注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。