兒童戲曲舞蹈 秦腔《我心歸處》:“幫腔”出成果

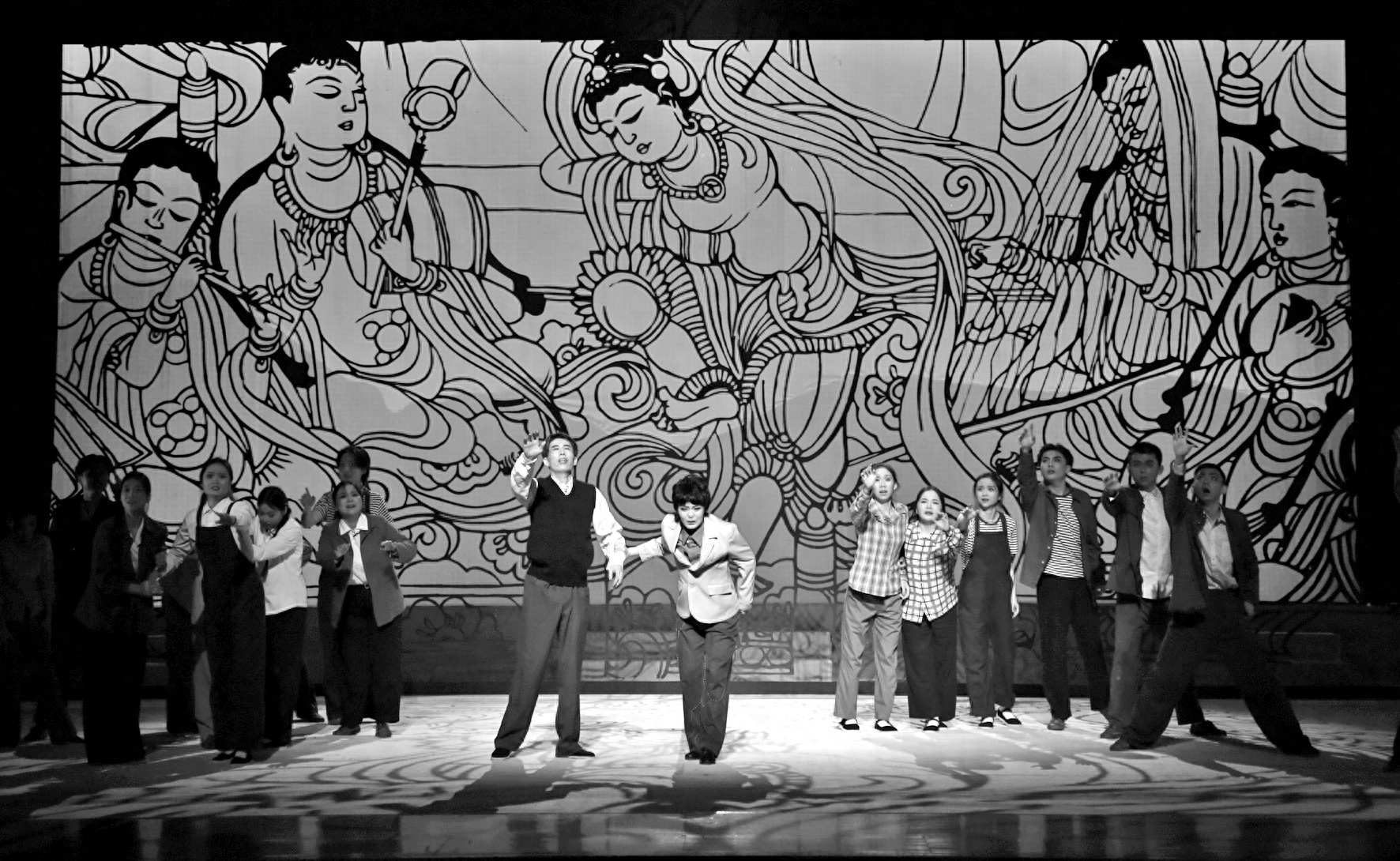

秦腔《我心歸處》劇照 中國戲曲學院供圖

臺上,“敦煌女兒”樊錦詩扎根莫高窟、為敦煌壁畫奉獻一生的故事徐徐展開;臺下,中國戲曲學院領導、師生、主創團隊以及中國傳媒大學等高校的學生代表匯聚一堂……7月5日、6日晚,中國戲曲學院2023年度研究生跨系部聯合創作劇目——秦腔《我心歸處》在該學院大劇場上演。

中國戲曲學院黨委副書記、院長尹曉東表示,秦腔《我心歸處》主創團隊主動承擔弘揚中華優秀傳統文化的歷史責任和使命,努力用劇目講好中國故事,傳播好中國聲音。

秦腔《我心歸處》以樊錦詩的事跡為原型,講述了她用一生去守護莫高窟的動人故事。自2022年10月立項以來,主創團隊籌劃、排演歷時8個月,秉持著對藝術精益求精的態度,精心鉆研,細心打磨,劇本前后易稿10余次,召開大小會議數百次,最終通過秦腔這一獨特藝術樣式兒童戲曲舞蹈,將莫高窟人“擇一事,終其生”“守一不移”的精神和價值觀,通過戲曲舞臺立體呈現在觀眾眼前,向為莫高窟藝術無私奉獻的人們致敬。

本劇導演王迎迎充分發揮秦腔特點,靈活處理舞臺空間調度;特邀作曲閻巖創作了抒情性強、富有秦腔韻味及特色的唱腔及配樂;舞美設計邱雨桐、林子涵在布景上著重突出莫高窟藝術的特點;燈光設計曾雅琦用豐富的燈光營造情景;服裝設計劉子湲、造型設計林宇星根據劇中人物性格特征與情節發展,設計了獨具特色的人物服裝及造型;形體設計王鵬杰、孟宇欣,戲曲舞蹈設計趙楦子在學院表演系張瑩教授的指導下,創排了具有敦煌風格的戲曲形體舞蹈化歌舞場面。

劇中,陜西省戲曲研究院優秀青年演員王萍、中國戲曲學院學生康乃方分別飾演樊錦詩。在創排時,演員們積極討論、體味人物,堅持守正創新,探索現代戲的人物表演方式,為觀眾帶來了精彩演出。

本劇藝術指導、戲曲導演張曼君認為,秦腔《我心歸處》完美詮釋了戲曲歌舞化、抒情性的典型特征,達到了歌舞并重的表演效果。戲曲中所融合的敦煌元素,傳播了作為中華民族瑰寶的敦煌文化,使之同時具備了歷史文獻性、觀賞性和戲劇性,產生了一些學術上可以探討和思考的話題,并展現出主創團隊的文化擔當。

本劇藝術顧問,陜西省戲曲研究院黨委書記、院長李梅說,這是一部充滿情感力量的戲劇作品,無論是文本、導演、表演還是舞美,都展現出了與眾不同的時代風格,能夠看到中國戲曲學院研究生在培養階段所具備的對藝術創作的獨立想法。

據介紹,研究生跨系部聯合創作項目是中國戲曲學院強化研究生理論與實踐結合能力、加強專業合作、創新研究生人才培養機制的重要實踐創作平臺兒童戲曲舞蹈,也是一座橋梁,把學習與實踐、課堂與舞臺、學校與行業連接起來,在提升學生藝術創作能力的同時,將培養學生傳承發展戲曲藝術的責任感、使命感作為重要目標。該項目把中國戲曲學院各專業研究生凝聚在一起,在合作中激發創作智慧、探索戲曲藝術規律,通過創排作品展現創作能力、表達藝術思考、鍛煉藝術品格。

中國戲曲學院2022、2023年度研究生跨系部聯合創作項目展演季于今年3月開幕,共推出14部戲曲作品兒童戲曲舞蹈,包括新編歷史劇河北梆子《寇老西》、京劇《歸去》、黃梅戲《逃難記》,主旋律題材豫劇《大腳賀英》、黃梅戲《馬毛姐》、秦腔《我心歸處》等。展演中部分作品還通過藝術的跨界與融合,體現學生們的藝術創造力和創新精神,如戲曲實驗舞劇《三聲》《尋憶臺》,山東梆子電影《玉姬》、柳子戲電影《金箭緣》等。

作為中國戲曲學院開放辦學的重要窗口,研究生跨系部聯合創作項目注重加強與社會各界的合作。例如,呂劇《銅錢記》的創排得到了山東省日照市藝術劇院的大力支持,戲曲電影《玉姬》《金箭緣》分別與山東省泰安市山東梆子藝術研究院、山東省柳子戲藝術保護傳承中心合作。秦腔《我心歸處》亦是與陜西省戲曲研究院合作的成果。(本報記者 羅云川)

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。