戲曲人物畫圖片大全 戲曲人物畫大家朱剛執筆 首批紫砂戲曲文人壺“乘”上互聯網東風

一方潔凈的茶桌,一把飽浸茶湯的紫砂壺,為何能成為江南文化的代表物?曾消失在時光長河中的紫砂文人壺,又如何借助互聯網重煥新姿?在國內首批上市的戲曲文人壺溫潤的“水色”中,記者找到了答案。

宜興紫砂壺是國家非物質文化遺產,其源流已有2400多年歷史。明代正德年間以來,紫砂名家輩出,紫砂壺也成為傳統生活器具中的經典代表。不同于普通紫砂壺,文人壺通常指文化名人與制壺名家共同創作的紫砂壺,時大彬、邵大亨、徐友泉、陳曼生……一大批文人雅士的佳作,經由這些紫砂名家之手在壺上揮灑,使流傳千年的紫砂摶土技藝,演繹為集詩詞、書法、繪畫、篆刻、雕塑于一體的生活藝術。

文人壺曾興盛于明清時期,然而,隨著時代變遷,慢慢消失于20世紀中葉。1948年,經上海鐵畫軒戴相明從中聯絡,壺藝大師顧景舟與滬上書畫名家吳湖帆、江寒汀等合作,制作了五把紫砂壺,成為當代文人壺的典范,其中一把顧景舟制、吳湖帆書畫、唐云舊藏的大石瓢壺,一度創下4000多萬元的拍賣高價。

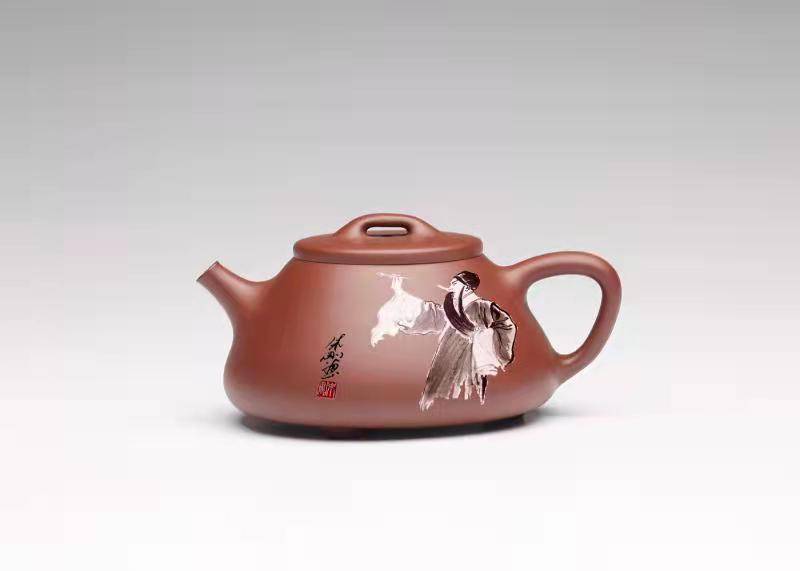

“為了恢復紫砂文人壺的傳統,我們特意請來中國戲曲人物畫大家、劉海粟美術館老館長朱剛先生,制作了國內首批戲曲文人壺。”據和器堂創始人介紹,朱剛是當代畫壇高手,尤其是其筆下的戲曲人物,寫實為主、兼及寫意,畫風特別鮮明,是公認的戲曲人物畫代表人物,“我們是一幫熱愛文化的復旦校友聚集在一起,立志重新煥發紫砂藝術傳統,傳遞蘊含在紫砂壺上、久違的、中國人的生活美學”。

然而,時隔百年戲曲人物畫圖片大全,傳統文化如何才能獲得更多共鳴?文人壺中內蘊的中國氣度,要怎樣才能傳遞給現代年輕人?想到了短視頻。

2月25日戲曲人物畫圖片大全,中國互聯網絡信息中心()在京發布第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2021年12月,我國短視頻用戶達9.34億,而60歲以下網民達9.13億。以短視頻為代表的影像,顯然最容易觸達年輕網民。

今年1月起,在多個短視頻平臺以“和器堂”為名,開始介紹紫砂壺文化:魚化龍壺、石瓢、文遠梨形壺……一件件紫砂傳器背后的文化典故被他娓娓道來。不少被其吸引而來的觀眾留言,“學習了,原來紫砂壺有這么多講究”“我要把家里的壺拿出來用了”……

“很多歷史名壺因年代久遠,或多或少都有些殘缺,我們的專家團隊利用全息影像技術,通過數十次模擬重塑,最終實現了完美復原。同時,我們將這些數字建模后的壺型,利用3D打印,為紫砂工藝師提供關鍵數據,從而讓這些‘復活’的大師壺走入尋常百姓家。”告訴記者,在對多款明清大師壺“復原”之后,團隊決定“觸摸”紫砂壺文化“皇冠上的明珠”——文人壺,而且,這次不僅是復原,更是“重生”。

歷代文人壺上,詩詞、書法、繪畫、篆刻等各種藝術手法都曾呈現過。首批文人壺先從繪畫入手,接著書法系列的文人壺也將面世,由聯合國第八任秘書長潘基文的中國書法老師周斌教授執筆。

“我們希望,重新推出的文人壺戲曲人物畫圖片大全,可以乘著互聯網東風,讓氤氳在紫砂之上的文化源流,綿延流長。”表示。

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發布,來信即刪。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。