中國戲曲的特點(diǎn) 戲研所|郭漢城:中國戲曲的特色與現(xiàn)時(shí)代發(fā)展

郭漢城:中國戲曲的特色與現(xiàn)時(shí)代發(fā)展

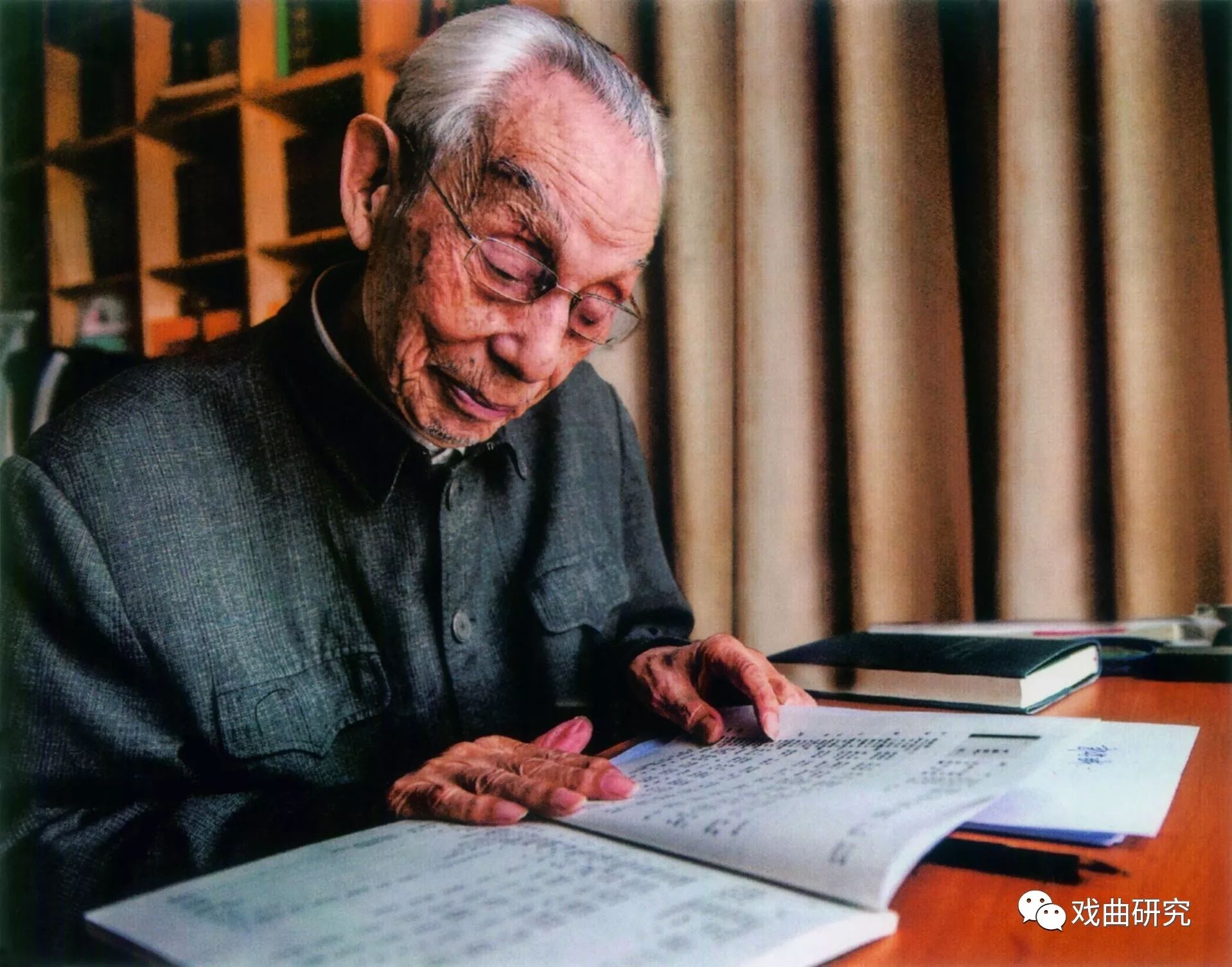

作為中國藝術(shù)研究院終身研究員中最年長的一位,生于1917年的郭漢城先生再過幾個(gè)月就將步入百歲之齡。雖然思維與表達(dá)依舊清晰,行動(dòng)也獨(dú)立自如,但因聽力、視力的下降,郭老近來已不再出門參加任何工作會(huì)議或社會(huì)活動(dòng)。“我已是‘隔斷紅塵三千里’了。”喜愛詩詞的老人微笑著以詩句形容自己的足不出戶,泰然的神情中也略有一絲無奈。他手邊放著一份當(dāng)天的報(bào)紙、幾本新出刊的戲劇類雜志,“現(xiàn)在只有靠它們和電視了解外面的世界。”

?郭漢城先生

與客廳一墻之隔,是老人以其命名著作的書房——淡漬堂。在了解了記者的采訪意圖后,郭老表示,“還是多報(bào)道一些對當(dāng)今戲曲工作有意義的內(nèi)容。”他站起身,帶記者走進(jìn)書房,在裝得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)膸状髸瘛⒍延袝臅篮偷匕迳咸魭灰粫?huì)兒就選出幾本。“不能出門看戲后,我已經(jīng)不知道這一兩年舞臺(tái)上的狀況,這是過去和近兩年的一些文章,供你參考。”

捧著郭老的贈(zèng)書靜心閱讀,記者的感受不止是獲益匪淺,其中最感嘆的,是前輩學(xué)者的著述堪歷時(shí)間的檢驗(yàn)。僅《淡漬堂三種》一書中,無論是寫于上世紀(jì)五六十年代、還是七八十年代的戲曲理論或評(píng)論文章,今日讀來仍具有廣泛的啟迪與指導(dǎo)意義。但換個(gè)角度看,郭老的這份不過時(shí),也說明了當(dāng)今的戲曲藝術(shù)存在的問題。因此,回顧郭漢城先生對當(dāng)代戲曲的研究成果,對今天的讀者、特別是戲曲從業(yè)者,不僅可以溫故知新,而且是攀登巨人的肩膀。只是礙于篇幅所限,本文掛一漏萬,更多豐富的內(nèi)容盡在郭老的著作中。

?《淡漬堂三種》

中國戲曲的民族性光芒

近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》,意見中強(qiáng)調(diào)把優(yōu)秀傳統(tǒng)文化貫穿國民教育始終、滋養(yǎng)文藝創(chuàng)作、融入生產(chǎn)生活,并提出了一系列相關(guān)重點(diǎn)任務(wù)和措施。其中有推進(jìn)戲曲進(jìn)校園、實(shí)施戲曲振興工程、做好戲曲“像音像”工作、挖掘整理優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目、推進(jìn)數(shù)字化保存和傳播、積極宣傳推介戲曲走出國門等與傳統(tǒng)戲曲相關(guān)的重要指示。郭老對中央的這一舉措,表示“舉雙手贊成”。

“弘揚(yáng)中華民族的優(yōu)秀文化,建設(shè)社會(huì)主義的精神文明,是維系民族生存和未來發(fā)展的根本。中國戲曲是世界上獨(dú)樹一幟的戲劇藝術(shù),具有鮮明的民族特色、深厚的文化底蘊(yùn),集中地體現(xiàn)了我國民族文化的優(yōu)良傳統(tǒng),值得繼承和發(fā)揚(yáng)。”郭老指出,深刻認(rèn)識(shí)中國戲曲的特色與魅力,是樹立民族自信心、增強(qiáng)民族自豪感的有效途徑。

豐富的辯證思想

中國戲曲的辯證思想滲透在戲曲的審美原理、藝術(shù)創(chuàng)造、觀眾欣賞等各個(gè)方面,處處體現(xiàn)了中國古代哲學(xué)重整體協(xié)同、在對立中求統(tǒng)一的辯證觀念。“那些虛實(shí)相生、形神兼?zhèn)洹⑶榫敖蝗凇⒈不ゴ拿缹W(xué)概念,在相反中相成。它們可以把包括時(shí)間及空間在內(nèi)的舞臺(tái)上的一切,都夸張變形,都賦予靈活性,為解決舞臺(tái)時(shí)空的有限性和生活時(shí)空的無限性這―根本性矛盾,提供了可能。”

郭老舉例說,元雜劇《西廂記》的第一折,講小僧法聰領(lǐng)著張生在普救寺內(nèi)玩賞,張生有一曲唱詞:

【村里迓鼓】隨喜了上方佛殿,早來到下方僧院。行過廚房近西、法堂北、鐘樓前面。游了洞房,登了寶塔,將回廊繞遍。數(shù)了羅漢,參了菩薩,拜了圣賢。

“在這里可以看到,人物(張生)在小小的舞臺(tái)空間內(nèi),就把佛殿、鐘樓、塔院、羅漢堂、香積廚等游了個(gè)遍,體現(xiàn)出空間處理的極大自由。同時(shí),隨著空間不斷變換進(jìn)程中的情節(jié)發(fā)展,時(shí)間也相應(yīng)地延長,又體現(xiàn)了時(shí)間處理的自由。”

郭老說,這個(gè)例子生動(dòng)地表現(xiàn)出,雖然佛殿、鐘樓、塔院、羅漢堂等都不存在中國戲曲的特點(diǎn),但演員可以用游賞的虛擬動(dòng)作表演出人物內(nèi)心感受的佛殿、鐘樓……人物把這種感受傳達(dá)給觀眾,調(diào)動(dòng)起觀眾的想象力,又成了觀眾的感受。“所以在戲曲舞臺(tái)上,觀眾可以在三面虛空中看到,此際還是逶迤起伏的山巒,一轉(zhuǎn)眼就變成洶涌澎湃的江河,一瞬間又化為萬馬奔騰的沙場……一切都在人物優(yōu)美的身段表演和動(dòng)人的歌唱中顯現(xiàn),且呈現(xiàn)出一種空靈飛動(dòng)、有情有景、有形有神、若隱若現(xiàn)的隱秀之美,富有詩意的想象之美。”

郭老強(qiáng)調(diào),這種寫意的、虛擬的表演,在打破舞臺(tái)時(shí)空的同時(shí),本身也是按照戲曲內(nèi)在美學(xué)原理辯證處理審美關(guān)系的產(chǎn)物。它使作家、藝術(shù)家在解決舞臺(tái)時(shí)空的有限性和生活時(shí)空的無限性這一對永恒的矛盾時(shí),處于主導(dǎo)地位。“西方的寫實(shí)戲劇在處理這一對矛盾時(shí),采取了模仿生活的被動(dòng)辦法,終究是消極的、有限的,甚至是不自然的。他們也在某些方面突破了生活時(shí)空的限制,然而他們對空間、時(shí)間的延伸或變化,一般只是在整個(gè)戲中進(jìn)行調(diào)整,在一場戲中的空間和時(shí)間基本上固定,沒有中國戲曲這種洶涌奔騰、沖決障礙的氣勢。中國戲曲這種貫穿著辯證精神和主動(dòng)精神的民族特色,是對世界戲劇的一個(gè)貢獻(xiàn)。”

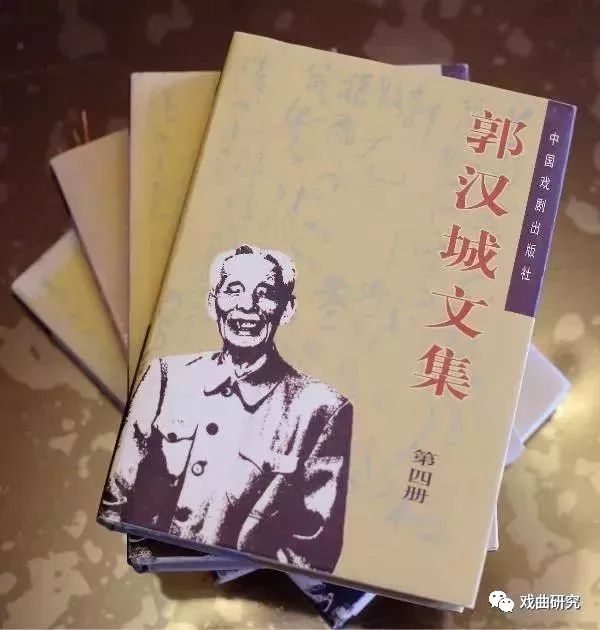

?《郭漢城文集》四冊

積極的樂觀主義精神

除了辯證思想,樂觀主義精神也是中國戲曲的特色,一般表現(xiàn)為正義最終戰(zhàn)勝邪惡,好人終于得到好報(bào)。“即使是悲劇,其主人公已經(jīng)死亡,他(她)的正義事業(yè)或美好理想,也會(huì)在幻想中或在后繼者的斗爭中實(shí)現(xiàn),如梁祝化蝶、青兒焚塔的情節(jié),《趙氏孤兒》《薛剛反朝》《楊家將》的故事等等。”

不過,郭老特別強(qiáng)調(diào),這些并不是廉價(jià)的情感宣泄,而是民族精神和歷史經(jīng)驗(yàn)在審美形態(tài)中的表現(xiàn)。中華民族從遠(yuǎn)古洪荒時(shí)代到文明社會(huì),歷盡了自然的困擾和社會(huì)的磨難,然而從未被困難所壓倒。上古神話中的“女媧補(bǔ)天”、“精衛(wèi)填海”、“夸父追日”、“后羿射日”、“大禹治水”,正反映了先民們與自然斗爭的不屈不撓的精神。

“這種不屈服于自然的‘人定勝天’的思想,一直延續(xù)至今。”郭老總結(jié),在社會(huì)生活中,人們?yōu)榱俗非竺篮美硐牒托腋I睿c壓迫者、剝削者、自然災(zāi)害以及一切邪惡勢力進(jìn)行了無數(shù)的、反復(fù)的、殊死的斗爭,并在斗爭中逐漸認(rèn)識(shí)了自己的力量,樹立起信心,不再把命運(yùn)托付給上天。“中國人民這種在斗爭實(shí)踐中形成的戰(zhàn)斗意志,作為歷史的記憶,長期留存在人們心中,并且曲曲折折地滲入各種文化形態(tài),成為民族心理、民族精神。中國戲曲充滿積極樂觀主義精神,總要把正義戰(zhàn)勝邪惡的結(jié)局直接體現(xiàn)在舞臺(tái)上,正是這種民族心理、民族精神的體現(xiàn)。”

鑒于有的人按照西方悲劇觀念的標(biāo)尺來衡量中國的戲曲,指責(zé)正義戰(zhàn)勝邪惡的結(jié)局是“光明尾巴”、“粉飾現(xiàn)實(shí)”,郭老指出,這種指責(zé)不公平,是對中華民族精神認(rèn)識(shí)的不足。

“因?yàn)樵谥袊鴳蚯校瘎⌒院拖矂⌒酝换ゴ嬖冢读鹤!非鞍氩康南玻r托后半部的悲,后半部的悲又襯托最后‘化蝶’的高尚、美麗與純潔;《薛剛反朝》中悲劇和喜劇兩條線在交叉運(yùn)行中相互影響、相互推動(dòng),其目的都是為渲染戰(zhàn)斗意志和勝利結(jié)局。所以,中國的悲劇很難與正劇畫一條明確的界線,要把《牡丹亭》明確定位在悲劇、喜劇、正劇都是很難的。但這正是中國戲曲自己的特點(diǎn),也是優(yōu)點(diǎn)。”

至于悲劇在現(xiàn)實(shí)或幻想中的勝利結(jié)局,郭老認(rèn)為不一定是粉飾現(xiàn)實(shí),二者不能籠統(tǒng)地畫等號(hào)。“那些依靠斗爭取得了勝利、伸張了正義或是浪漫主義地預(yù)示光明和希望,是不能算作粉飾現(xiàn)實(shí)的。”

“審美效應(yīng)也是如此,絕不能籠統(tǒng)。”郭老說,美好事物的毀滅能產(chǎn)生崇高的美,激發(fā)起同情與憐憫,但美好事物的勝利、美好理想的實(shí)現(xiàn),同樣也能產(chǎn)生另一種崇高的美——力量的美、意志的美,激發(fā)鼓舞與興奮。

廣泛的群眾性

一個(gè)民族的民族精神的最深根源就在群眾之中,因此最廣泛的群眾性也就體現(xiàn)著最大的民族性。

“中國戲曲就其本源和生存環(huán)境而言,是一種民間藝術(shù),遠(yuǎn)至宋元南戲、雜劇,近至現(xiàn)代京劇、地方戲,它們都是在民間生長、繁衍、發(fā)展起來的,并且長期在民間活動(dòng)。”郭老講到,從宋元以來各個(gè)時(shí)期興建的戲曲舞臺(tái),至今還存在于我國南北廣大地區(qū)的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村甚至僻遠(yuǎn)的深山、邊鄙。戲曲這種廣泛的、連續(xù)的活動(dòng),形成了與人民群眾的精神聯(lián)系。

“戲曲是人民的知心朋友,想人民所想的事,說人民想說的話。在世界各民族的戲劇中,中國戲曲是對各種重大的政治、社會(huì)問題最具敏感性的戲劇,其根源就在它的群眾性。”

戲曲的群眾性,除了思想內(nèi)容之外,還包括它的藝術(shù)形式。“語言通俗易懂,故事有頭有尾,情節(jié)生動(dòng)豐富,結(jié)構(gòu)布局明晰。行當(dāng)體制和程式表演使人物形象色彩豐富,節(jié)奏鮮明、強(qiáng)烈,在廣場演出中遠(yuǎn)近觀眾都可看清,所以深受人民群眾的喜愛。”郭老認(rèn)為,這些具有廣泛群眾基礎(chǔ)的藝術(shù)形式,進(jìn)入了現(xiàn)代化的劇場,也能繼承和進(jìn)一步地發(fā)展。“在今天逐步使戲曲走向現(xiàn)代的過程中,無論思想內(nèi)容方面,還是藝術(shù)形式方面,注意保持它的人民群眾的知心朋友的地位,是完成這一歷史任務(wù)的關(guān)鍵。”

?與劉厚生、曲潤海等先生合影

中國戲曲的現(xiàn)時(shí)代發(fā)展

雖然在了解戲曲的人眼中,中國戲曲魅力無盡,但在娛樂形式豐富多元的現(xiàn)時(shí)代,戲曲受到嚴(yán)重的沖擊是不爭的事實(shí)。

“近30多年來,國家對戲曲投入了大量人力、物力,廣大戲曲工作者也想出種種辦法來振興戲曲,但戲曲的發(fā)展危機(jī)并沒有得到根本扭轉(zhuǎn)。劇種消失、劇團(tuán)減少、觀眾人數(shù)普遍銳減、藝術(shù)特色逐漸衰退、重大革新成果長期陷于停頓……作為戲曲現(xiàn)代化重要標(biāo)志的戲曲現(xiàn)代戲,雖出現(xiàn)了不少好戲,基本上趨于成熟,但發(fā)展緩慢。”面對這諸多問題,郭老的建議是:從自身出發(fā)。

戲曲大家族中有許多劇種,它們的發(fā)展情況并不一樣。據(jù)郭老研究,被稱為“百戲之母”的昆曲是發(fā)展得最完整、幽雅的古典藝術(shù)的代表;京劇既有古典性又有民間性,高度程式化的舞臺(tái)表演藝術(shù),得到了充分的發(fā)展;地方戲情況復(fù)雜,但更靈活,大體上不同程度地具有這種兩重性;而廣大的民間小戲發(fā)展程度最低,其自身負(fù)荷不大,從某一方面說,又成為一種優(yōu)勢。“但無論屬于哪一種情況,它們活動(dòng)在現(xiàn)代社會(huì)里,都有生存發(fā)展的權(quán)利,都有‘推陳出新’的要求,都有與時(shí)代結(jié)合的任務(wù)。”

郭老表示,在推動(dòng)這些戲曲在當(dāng)代的發(fā)展時(shí),必須把它們不同的現(xiàn)實(shí)存在狀況考慮清楚,即“從劇種出發(fā)”。“具有古典性、民間性相結(jié)合的劇種,其最主要的任務(wù)是提高它的文學(xué)性,把高度發(fā)展的表演藝術(shù)與高度的文學(xué)性相結(jié)合,這是歷史沒有完成,而我們創(chuàng)造強(qiáng)大的社會(huì)主義文化強(qiáng)國必須完成的任務(wù)之一。”郭老回憶,上個(gè)世紀(jì),田漢等人已經(jīng)在這方面做了很多工作,但還僅僅是開了個(gè)頭。“這些古典性與民間性相結(jié)合的劇種,在新編歷史劇創(chuàng)作方面具有很大的優(yōu)勢;另一方面它也可以依據(jù)自己的條件,選擇適合的題材進(jìn)行一些現(xiàn)代戲創(chuàng)作。它高度發(fā)展的表演藝術(shù)有利于提高戲曲現(xiàn)代戲的質(zhì)量,這在京劇及某些地方大劇種如豫劇、川劇中可以看到許多有力的例證。”

至于廣泛地流布于全國各地的民間小戲,郭老說它是戲曲這個(gè)族群中的“小兄弟”,“正處于藝術(shù)發(fā)展的‘初級(jí)階段’。但它們與人民群眾聯(lián)系密切,生活氣息濃,形式多樣,生動(dòng)活潑,為廣大人民群眾喜聞樂見。它具有戲曲藝術(shù)主要的基本特征,如綜合性、虛擬性、程式性,但又有很大的靈活性,與生活相結(jié)合的阻力不大,它還有大劇種和其他的經(jīng)驗(yàn)可以吸收借鑒,當(dāng)它們和現(xiàn)實(shí)生活、現(xiàn)實(shí)思想相結(jié)合的時(shí)候,它們的短處會(huì)得到補(bǔ)足,它們的長處將會(huì)爆發(fā)出巨大的力量,開拓出一個(gè)意想不到的新局面。”

?與張庚先生等戲研所老同事的珍貴合影

概述了劇種的發(fā)展之后,郭老講到了推動(dòng)戲曲發(fā)展的關(guān)鍵——?jiǎng)∧拷ㄔO(shè)。“都說戲曲是‘角兒’的藝術(shù),也有‘人保戲’‘戲保人’之論,但無論是對劇種還是劇團(tuán),大量的優(yōu)秀劇目才是安身立命之本。”

而對于劇目建設(shè),郭老言簡意賅地總結(jié)出“保留、改編、移植”六字良方。

“無論劇種還是劇團(tuán),都應(yīng)該建立保留劇目制度。”郭老以劇團(tuán)為例,“劇團(tuán)是一個(gè)藝術(shù)生產(chǎn)機(jī)構(gòu),它的成就主要體現(xiàn)在產(chǎn)品上,精品劇目特別是保留劇目的多少,決定一個(gè)劇團(tuán)成就的大小。將思想性、藝術(shù)性、觀賞性俱佳的代表作長期保留、精細(xì)加工,再經(jīng)過日積月累后輪番上演,這個(gè)劇團(tuán)想不成功都難。”反之,那些沒有新戲就過不下去日子的劇團(tuán),結(jié)果卻往往是舊的沒提高,新的又因藝術(shù)水準(zhǔn)不夠保留不住,總處在被動(dòng)的狀況下。

針對目前一些經(jīng)典傳統(tǒng)劇目在改編的過程中,藝術(shù)質(zhì)量不升反降的現(xiàn)象,郭老坦言:“傳統(tǒng)戲改編得好不好,成功與否,要看能不能盡量保留原來最精華的部分。對于經(jīng)典傳統(tǒng)劇目中那些表演技巧高超能給人美感,人物情感濃烈能打動(dòng)觀眾的部分,改編者不認(rèn)為好反倒把它去掉,就是把藝術(shù)精華弄丟了。所以,這是對已成為經(jīng)典的傳統(tǒng)劇目進(jìn)行現(xiàn)代改編尤須審慎對待的關(guān)鍵。”

“移植”是戲曲劇目建設(shè)的有效途徑,郭老對此非常肯定。“目前在政策上要允許和提倡‘移植’。因?yàn)樘岢浦病芷占皟?yōu)秀保留劇目,讓不同劇種、不同劇團(tuán)移植演出同一出劇目,各自都會(huì)有新的創(chuàng)造,觀眾群會(huì)更廣,影響也會(huì)更大。一出戲經(jīng)受住更廣泛的觀眾檢驗(yàn),它就保留下來了。這是一個(gè)良性循環(huán)。”

在當(dāng)前戲曲界水平良莠不齊、卻普遍更偏重創(chuàng)新的情況下,郭老說,“移植”更符合戲曲藝術(shù)的規(guī)律。“現(xiàn)在有劇本荒的問題。沒有好劇本,怎么可能演出好戲來。而別人演出成功了,觀眾認(rèn)可了,你根據(jù)自身?xiàng)l件對他的本子進(jìn)行創(chuàng)造性‘移植’,展示出你的優(yōu)勢,何樂而不為?”郭老還提到中國戲曲的特點(diǎn),現(xiàn)在有些地方只想抓本地題材劇目,這種創(chuàng)作思想也很狹隘。“有條件當(dāng)然可以搞本土創(chuàng)作,但沒條件的一些院團(tuán)也往這條路上走,結(jié)果幾乎是可以預(yù)見的。”所以,郭老大力提倡移植成功劇目實(shí)現(xiàn)再創(chuàng)作,豐富劇團(tuán)的積累,“這是一條有效途徑,否則戲曲創(chuàng)作的路會(huì)越來越窄。”

?采訪手記

對于百歲高齡、著作等身的郭漢城先生中國戲曲的特點(diǎn),這次采寫任務(wù)不可謂不艱難。并不是老先生對采訪抵觸或有特別要求,相反的,郭老極為平易隨和,有問必答、知無不言,且對記者的才疏學(xué)淺不以為意、多方鼓勵(lì)。此次難在選題與謀篇。此一篇報(bào)道,無論是講老人的人生故事、事業(yè)成就,還是在郭老浩瀚的著文中擷英,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所以,取舍之愁貫徹始終。即使最終決定以“實(shí)用”為宗,為篇幅不得不做的刪減仍讓筆者惶恐并感到可惜。而郭老看到初稿后,卻全無不快不滿,對記者表達(dá)了理解與肯定。這樣的老前輩啊。

在第三次造訪臨別時(shí),郭老應(yīng)記者之問寫下這樣的話:“偉大的時(shí)代,必有偉大的聲音。偉大的聲音,有待偉大的心靈。(我的)這些詩、文雖然是時(shí)代的產(chǎn)物,但與時(shí)代本身相較,則如片草零花、浮光掠影,是大時(shí)代的一點(diǎn)小浪花而已。無以名之,名之曰‘淡漬’。”這是郭老對書房命名的釋義,筆者以為,亦可釋義郭老的心性風(fēng)范、胸懷境界。

?郭漢城

我國當(dāng)代著名戲曲理論家、劇作家和詩人,被后輩公認(rèn)為德高望重的忠厚長者。他性格忠耿,堅(jiān)持用馬克思主義唯物論、辯證法的觀點(diǎn)“一分為二”地看待傳統(tǒng)戲曲劇目,堅(jiān)持自己的學(xué)術(shù)主張,經(jīng)受過歷史上多次錯(cuò)誤批判而不改求實(shí)的治學(xué)精神;他兢兢業(yè)業(yè),與張庚共同主持完成了中國戲曲“志”、“史”、“論”的編寫工作,他們主編的《中國戲曲通史》《中國戲曲通論》《中國戲曲志》及《中國大百科全書·戲曲卷》,是新中國戲曲理論的奠基性著作,在國內(nèi)外產(chǎn)生了廣泛影響;他視野前瞻,基于自身戲曲理論、戲曲史學(xué)的深厚認(rèn)識(shí),與張庚一起把對中國戲曲理論的研究納入學(xué)術(shù)規(guī)范;他思域貫通,把自己的戲曲理論研究方法應(yīng)用于戲曲批評(píng)之中,為現(xiàn)代戲曲史研究開辟了新路,為當(dāng)代戲曲藝術(shù)的健康發(fā)展做出了貢獻(xiàn),也為后來的戲曲評(píng)論者樹立了典范;他創(chuàng)作嚴(yán)謹(jǐn),繼承了中國古代戲劇家“創(chuàng)作與理論并重”的傳統(tǒng),在創(chuàng)作劇本時(shí)體現(xiàn)了自己的美學(xué)思想,也體現(xiàn)了理論與實(shí)踐相結(jié)合的治學(xué)精神;他傳授廣泛,曾指導(dǎo)過我國第一批戲曲研究生,帶出了很多批戲曲專業(yè)的專科生、本科生、進(jìn)修生、碩士生、博士生。他還與許多劇作家、導(dǎo)演和演員成為了朋友,以通信、談心、座談等多種方式,使他們的作品得到提高。回顧、總結(jié)和學(xué)習(xí)郭漢城先生對當(dāng)代戲曲理論、戲曲革新和戲曲創(chuàng)作所做的貢獻(xiàn),將會(huì)對我國當(dāng)代戲曲理論建設(shè)及創(chuàng)作產(chǎn)生重要的推動(dòng)作用。

?參考文獻(xiàn)

1.《戲曲的美學(xué)特征和時(shí)代精神》(郭漢城,中國藝術(shù)研究院學(xué)術(shù)文庫《淡漬堂三種》)

2.《郭漢城文集》出版賀詞(王文章)

3.《淺析推動(dòng)戲曲前進(jìn)的時(shí)代步伐》(郭漢城,《中國文化報(bào)》)

4.《郭漢城:抓住戲曲劇目建設(shè)的牛鼻子》(萬素、劉茜,《中國文化報(bào)》)

(原載《中華英才》2017年第5期)

歡迎投稿、聯(lián)系郵箱:

戲曲研究丨

中國藝術(shù)研究院戲曲研究所

免責(zé)聲明:本文系轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點(diǎn)和立場和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系原作者。如果來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的合法權(quán)益或者其他問題不想在本站發(fā)布,來信即刪。

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標(biāo)注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。